この記事には広告を含むリンクが含まれています。

気になる商品やサービスを紹介していますが、感じたことは正直にお伝えしています。

はじめに:仕事ができないと感じるのはなぜ?50代独身女性の現実

50代女性として働き続けること自体、とても立派なことです。

でも、

「仕事のスピードについていけない」

「自分だけできない気がする」

そんな悩みを抱える50代女性が、ここ数年で急増しています。

とくに独身の場合は、職場での評価がそのまま「自分の価値」のように感じやすいものです。

一人暮らしの場合は、帰宅後も話し相手がいない時間が長く、仕事の失敗や注意されたことをつい頭の中で繰り返してしまうことがあります。

実家暮らしでも、親との会話は日常的な連絡にとどまり、心のよりどころが少ないことがあります。

親の介護や家事を抱えながら働く日々では、「自分の人生、これでよかったのかな」とふと立ち止まる瞬間もあるでしょう。

このように、多くの50代独身女性が同じように感じながら、それでも毎日を誠実に生きています。

「しんどいな」「ずっと落ち込んでいる」という時期は、キャリアが終わるサインではなく、これまでの経験を“次の形”で活かす転機でもあります。

この記事でわかること

この記事では、そんな「仕事ができない」と落ち込む50代独身女性を含めた50代女性の気持ちを軽くし、明日から少し前を向けるようになるために、次の3つのステップでお話しします。

1.職場で多くの人が感じる「できない原因」と具体例

2.今日からできる仕事の効率アップ術

3.心をラクにする考え方と、副収入で自信を取り戻す方法

50代は、まだまだこれから。

「今さら…」ではなく、「今だからこそできること」があります。

焦らず、一歩ずつ、自分らしい働き方を取り戻していきましょう。

50代女性の「仕事できない」「きつい」のホントの原因

以前と同じように働いているつもりでも、50代になったころから、「仕事ができない」「仕事がきつくなってきた」と感じやすくなることがあります。

私もその一人。

ずっとモヤモヤしてきましたが、その背景には、体力面と職場環境・人間関係、2つの側面が関係しているのでは…と考えるようになりました。

体力面の変化

- 長時間勤務や立ち仕事が負担に感じるようになった

- 睡眠の質が下がり疲れが翌日まで残るようになった

- 更年期で体調や気分の波が大きくなった

職場環境・人間関係の変化

- 若い世代についていけないと感じる

- ITツールやデジタル化への対応にプレッシャーを感じる

- 年下の上司・同僚とのコミュニケーションに精神的に疲れてしまう

ここからは、疲れや焦りを少しでも軽くして、自分らしく働き続けるための具体的な対策や工夫を一緒に見ていきましょう。

長時間勤務や立ち仕事が負担に感じるようになった

50代になると、筋肉量や体の回復力が少しずつ落ちてきます。

若い頃は「一晩寝れば元気!」だったのに…、そんな変化を感じる人は多いです。

特に立ち仕事や、長時間のデスクワークでは、足腰や肩・腰に負担がかかりやすくなります。

これは加齢による自然な変化。大切なのは、自分のペースを知り、体に無理のない働き方を見直すことです。

無理を感じたときは、「頑張らなきゃ」よりも「どうすれば楽にできるか」を考えてみましょう。

改善ポイント

- 立ち仕事なら、靴のクッション性を見直したり、こまめに体を伸ばす時間をとる

- デスクワークなら、椅子や机の高さを調整して姿勢をラクに保つ

- 昼休みに10分でも外の空気を吸って、体を動かす

小さな工夫でも、体の疲れ方はぐっと変わります。

「休む=さぼる」ではなく、「長く働くための調整」と考えることが大切です。

睡眠の質が下がり疲れが翌日まで残るようになった

年齢を重ねると、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めることが増えます。

ホルモンの変化やストレス、スマートフォンのブルーライトなども影響しています。

眠りが浅いと、体だけでなく頭の疲れも取れにくく、仕事の集中力にも影響が出ます。

「なんだかボーッとする」「うっかりミスが増えた」と感じるのは、単に“気のゆるみ”ではなく、体の仕組みの変化が原因かもしれません。

改善ポイント

- 寝具の見直し(枕の高さ・マットレスの硬さ・季節に合った寝具)

- 寝室の照明を落として、あたたかみのある間接照明にする

- 寝る1時間前はスマホやテレビをオフにして、脳を休ませる

- 眠る前に白湯を飲んだり、アロマをたいたりしてリラックスする

睡眠環境を整えるだけでも、翌日のパフォーマンスはぐっと変わります。

私も、寝る前には優しい香りのアロマオイルやお香を焚いて、リラックスして過ごすように意識しています。

お気に入りの香りを見つけたり、アロマオイルを取り扱うお店のプロにを聞いてみるのもいいですよね。

更年期で体調や気分の波が大きくなった

女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少する時期には、ホットフラッシュ(急な発汗)や動悸、頭痛、倦怠感などの症状が現れやすくなります。

体が思うように動かないと、「もう働けないのでは」と不安になることもあります。

さらに、ホルモンの乱れは気分にも影響し、理由もなく落ち込んだり、イライラしやすくなることも。

こうした心身の不調は“病気”ではなく、誰にでも起こりうるライフステージの変化です。

改善ポイント

- 症状が強い場合は婦人科で相談する

- 自分なりのリラックスタイムを持つ

- 軽い運動やウォーキングを取り入れる

- 日記やメモで気分を整理する

必要なら婦人科で相談することが大事です。

日常では、夜はシャワーではなく、ぬるめのお風呂にゆっくり入る習慣をつけると、気分が落ち着いてきます。

また、血流がよくなり、睡眠の質の向上にもつながります。

自分なりにリラックスできる時間を持つことが回復の助けになります。

若い世代についていけないと感じる

職場では、20〜30代の若い世代が中心になって動くことも増えています。

彼らは効率やスピードを重視し、どんどん新しい方法を試しますし、仕事に対する価値観も違います。

「プライベートを優先して無理はしない」という考え方が主流になり、“がんばることが美徳”と思ってきた世代には、どこか温度差を感じてしまうんです。

大切なのは、「比べる」よりも「組み合わせる」意識を持つこと。

改善ポイント

- 無理に若い人のペースに合わせるより、自分の得意な分野(調整・サポート・アドバイス役)を意識する

- 「どうやってるの?」と素直に聞く姿勢を心がける

若い世代のスピード感は、あなたの丁寧さや経験で支えることができます。

年齢差は壁ではなく、チームのバランスを取る力にもなります。

無理に変わろうとせず、「お互いに違っていい」と思える関係を意識してみてくださいね。

ITツールやデジタル化への対応にプレッシャーを感じる

最近は、職場のあちこちで「チャットで共有して」「オンラインで会議しましょう」「クラウドに保存して」と言われるようになりました。

聞き慣れない単語に戸惑い、特に、画面共有やファイル送信など、ちょっとした操作でも緊張してしまうことがありますよね。

会議中にボタンを押し間違えたり、声が出なかったりするだけで、「やっぱり私はこういうの苦手…」と落ち込んでしまうことも。

誰だって初めてのことはうまくいかないし、若い世代も実はミスを繰り返しながら覚えています。

焦らず、少しずつ触れていけば、自然とできるようになります。

改善ポイント

- ツール(例:Zoom、LINE WORKS、Teamsなど)をひとつ決めて、使い方をじっくり覚える

- 操作メモを作って、同じ失敗を防ぐ(ノートや付箋に書いて机に貼っておくと安心)

- わからないことは、若い人に「ちょっと教えてもらってもいい?」と素直に聞く

「苦手だから遠ざける」より、「ちょっと触ってみる」で、意外とすぐに慣れていきます。

そして、あなたの“人を安心させる力”や“丁寧な聞き方”は、デジタル時代でもしっかり生きています。

大事なのは、ツールの使い方そのものよりも、「学ぼうとする姿勢」。

それが周りとの信頼を生み、あなた自身の強みに変わっていきます。

年下の上司・同僚とのコミュニケーションに精神的に疲れてしまう

50代になると、職場で自分より若い上司やリーダーのもとで働くことも増えてきます。

相手は礼儀正しいけれど、どこか壁を感じたり、話しかけづらい空気があったり。

常に気を遣いすぎて、どっと疲れてしまうこともあります。

また、若い世代は「効率」「スピード」「合理性」を重視する傾向が強いです。

私たちのように「人とのつながり」や「丁寧さ」を大切にしてきた世代とは、価値観のギャップを感じる場面も少なくありません。

改善ポイント

- コミュニケーションのコツは、“上下”ではなく“協力”の視点で関わること

- 「〇〇さんのやり方、勉強になります」と一言伝える

- 仕事の指示を受けたら、「わかりました」「ありがとうございます」をきちんと伝える

- 雑談の中で、世代を超えて共通の話題(天気・季節・食べ物・ペットなど)を探す

若い人の発想力やスピード感と、経験を積んだ50代の「視野の広さ」や「調整力」。

その両方が合わさることで、職場の雰囲気や成果がぐっと良くなるんです。

典型的な困りごとから考える「仕事できる」への効率アップ術

実は多くの50代女性が同じ壁にぶつかっています。

具体的には、

「なんだか最近、前より仕事に時間がかかるな…」

「周りがテキパキしているのに、自分だけ置いていかれている気がする」

ここでは、日常の業務のなかで、そんな風に感じるようになった時、特に多い3つの「つまずきポイント」を見ていきましょう。

報告書・資料作成に時間がかかる

パソコンの前に座っても文章がなかなかまとまらず、以前より作業に時間がかかることがあります。

メールやチャットなど確認するツールが増え、頭の中が常に“処理中”状態になって集中が途切れやすくなっているのが原因のひとつです。

また、「完璧に書かなきゃ」という気持ちが強く、細部まで整えようとして手が止まってしまうこともあります。

改善ポイント

- 文章は最初から完璧を目指さず、まず8割完成を目標にする

- 報告内容は「結論→理由→詳細」の順で整理して書く

- 時間を区切って集中する(例:ポモドーロ・テクニック)

上司や同僚が求めているのは“完璧な文章”ではなく、「要点が伝わる報告」です。

完成度8割でも一度提出し、フィードバックをもらう方が効率的で信頼される場合もあります。

会議での発言タイミングがわからない

「意見があるのに話すタイミングを逃してしまう」「若い人の勢いに押されて割って入れない」

─こんな悩みもよく聞きます。

今の職場はスピードや主張力が重視される傾向がありますが、それは「声が大きい人が正しい」という意味ではありません。

大切なのは、事前に準備して、自分の意見をしっかり整理しておくことです。

改善ポイント

- 会議前に話す内容を3つだけメモしておく

- 「○○についてですが」と一言添えて発言する練習をする

- 発言のチャンスを逃したら、終了後にメールで補足してもOK

- まずは「伝える姿勢」を意識し、完璧を求めすぎない

あと、無理に流れを止める必要はありません。

「タイミングを逃した」と思ったら、終了後にフォローのメールを送ってもOK。

“伝えようとする姿勢”が、周囲に誠実さとして伝わります。

優先順位がつけられず、忙しいのに成果が出ない

「1日が終わってもやり切った感がない」「ずっと動いているのに仕事が片付かない」

─これは頼まれごとを断れず、自分の仕事が後回しになってしまうことが原因です。

年齢とともに仕事量や頼まれごとが増え、“優先順位迷子”に陥りやすくなります。

改善ポイント

- 朝に「今日やる3つのこと」をメモし、集中すべき優先度の高い仕事から手をつける

- 緊急ではないけれど重要な仕事(資料整理や引き継ぎメモなど)を先に計画に入れる

- 作業を小分けにして、達成感を積み重ねる

年齢を重ねると、頼まれごとを断れず引き受けてしまう傾向があります。

でも、それが自分の本来の仕事を圧迫してしまうことも少なくありません。

以前の私もそうでした。

そこで、いろいろ試行錯誤してたどり着いた考えは、無理に全部やろうとせず、「これは自分が担当するべき仕事ではない」「他の人に任せられる」と判断できる勇気を持つ!

一見つめたいように感じるかもしれませんが、結果的に効率アップと心の余裕につながりました。

50代独身女性の「ひとりぼっち」。居心地の悪さと孤独のリアル

仕事のスピードや体力面での変化だけでなく、職場での心理的負荷も強く感じやすくなります。

特に独身の場合、仕事で感じるつまずきが、帰宅後の孤独感につながることも少なくありません。

職場での居心地の悪さ

50だいになると、職場での居心地の悪さを強く感じる場面が増えてきます。

たとえば、若い同僚の仕事のスピードや効率についていけない、雑談やランチタイムで孤立してしまう、といった経験です。

こうした状況は、一つひとつは小さな出来事に見えますが、積み重なると心理的な負荷が大きくなります。

「周りと比べて能力が劣っているのではないか」と感じる瞬間が増え、仕事中の緊張やストレスが常態化してしまうこともあります。

多くの同世代が同じように、仕事のスピードや職場の変化に対応する難しさを感じながら働いているのです。

心の持ち方

比較ではなく自分の成長に目を向ける

若い同僚とスピードや知識を比べるよりも、自分が昨日より少しでも効率的に仕事できたか、気持ちが楽になったかに注目しましょう。

呼吸や姿勢で緊張を和らげる

デスクで深呼吸をする、肩の力を抜く、軽くストレッチするだけでも、気持ちの焦りや緊張がやわらぎます。

帰宅後の孤独感

独身で一人暮らしの場合、家に帰っても誰とも話さない時間が長くなりがち…。

家事をして、テレビやスマホを見て一日を終える…そんな生活が続くと、「今日も一人で頑張っただけ」と、心の疲れが積もりやすくなります。

私は、実家暮らしですが、親との会話は日常的な連絡や世間話が中心。

仕事の悩みやモヤモヤを打ち明けられる相手がいないと、自分の気持ちを整理する機会も少なくなります。

このように、職場での孤独感と帰宅後の孤独感が重なると、「仕事がうまくいかない=自分の価値が低い」と感じてしまい、ますます自信を失う悪循環に陥るような気がします。

心の持ち方

日々の小さなコミュニケーションを意識する

友人や同僚に短いメッセージを送るだけでも、孤独感が和らぎます。推し活のコミュニティサイトにあるファンのメッセージを読むのも共感や安心感を得られますし、ひとりじゃないという気持ちが生まれます。

自分へのご褒美タイムを作る

好きな飲み物をゆっくり味わう、短い散歩に出るなど、小さな楽しみを日常に取り入れると、自己評価の低下を防ぎやすくなります。好きなケーキを買いにお店まで歩くのも、いいですよね。

大切なのは、孤独な自分”を責めないこと。

そこから「力を抜いて生きる練習」を少しずつ始めることで、心はゆっくりと軽くなっていきます。

仕事できないを「自分らしく働ける」へ変える考え方

スキルや副収入で自信を取り戻す方法

少しずつ心が軽くなってきたら…再び「仕事ができる!」という感覚を次のステップで取り戻してみるもの1つです。

たとえば、在宅ワークや、ちょっとしてお金を得る行動を少しずつ始めてみてはどうでしょう。

在宅ワークや自宅でできる仕事の例

データ入力や文字起こし

パソコンを使った文字入力や音声データの文字起こしは、特別な資格がなくても始めやすく、好きな時間にコツコツ進められるお仕事。

自宅で静かな時間を見つけて、数十分だけ作業することもできます。

最初は慣れないこともありますが、入力のスピードや正確さが少しずつ上がっていくと、「50代の私でもできるんだ」という実感が生まれ、自信の回復につながります。

ママでなくても大丈夫!

手芸やイラストの販売

次に紹介したいのは、自分の得意や好きなことを活かして収入につなげる方法です。

たとえば、手芸やイラスト、写真、デザインなど──「ちょっと得意」「好きで続けてきた」ことを形にして、ハンドメイド作品やオリジナルイラストとして販売できます。

最近は、スマホひとつで簡単に出品できるサービスも多く、作品づくりを楽しみながら少しずつ収入に変えていく人が増えています。

好きなことが誰かの手に渡り、喜んでもらえる経験は、自分の世界を再確認できる大きな励みになります。

「まず小さくできること」から始める

新しいことに挑戦するとき、最初から完璧を目指すと挫折しやすくなります。

具体的には、3つのステップで取り組んでみましょう。

1日1件だけタスクを完了する

机の周りの書類をファイルをひとつ整理する。書きかけの報告書の1ページを仕上げる。簡単な作業を1つ終えるという、小さくても「やり遂げた」という実感が、脳に「できた!」という信号を送ります。

できたら自分を褒める

「今日は気になっていたファイルが整理できた」「なかなか仕上がらなかった1ページを書いた」──たったこれだけでも自分を認めることが大切です。達成感を言葉に出してもOKですし、手帳に書き残すのも効果的です。

小さな成功体験を積む

1日1件の達成を繰り返すと、自然と自信が回復してきます。

さらに、成功体験が積み重なると、難しい作業にも挑戦する気力が湧いてきます。

次の章では、この3つのステップのメルカリで取り入れた実践方法を紹介します。

メルカリでできる副収入とスキルアップ術

メルカリを活用しよう

- 1日1件だけタスクを完了

- できたら自分を褒める

- 小さな成功体験を積む

これを習慣化するために、この記事ではメルカリを紹介します。

メルカリとは、身近な物を売ったり買ったりできるフリマアプリです。

スマホ一つで、自宅にある不要なものを簡単に出品できるサービスで、写真を撮って、説明を少し書くだけで出品完了。

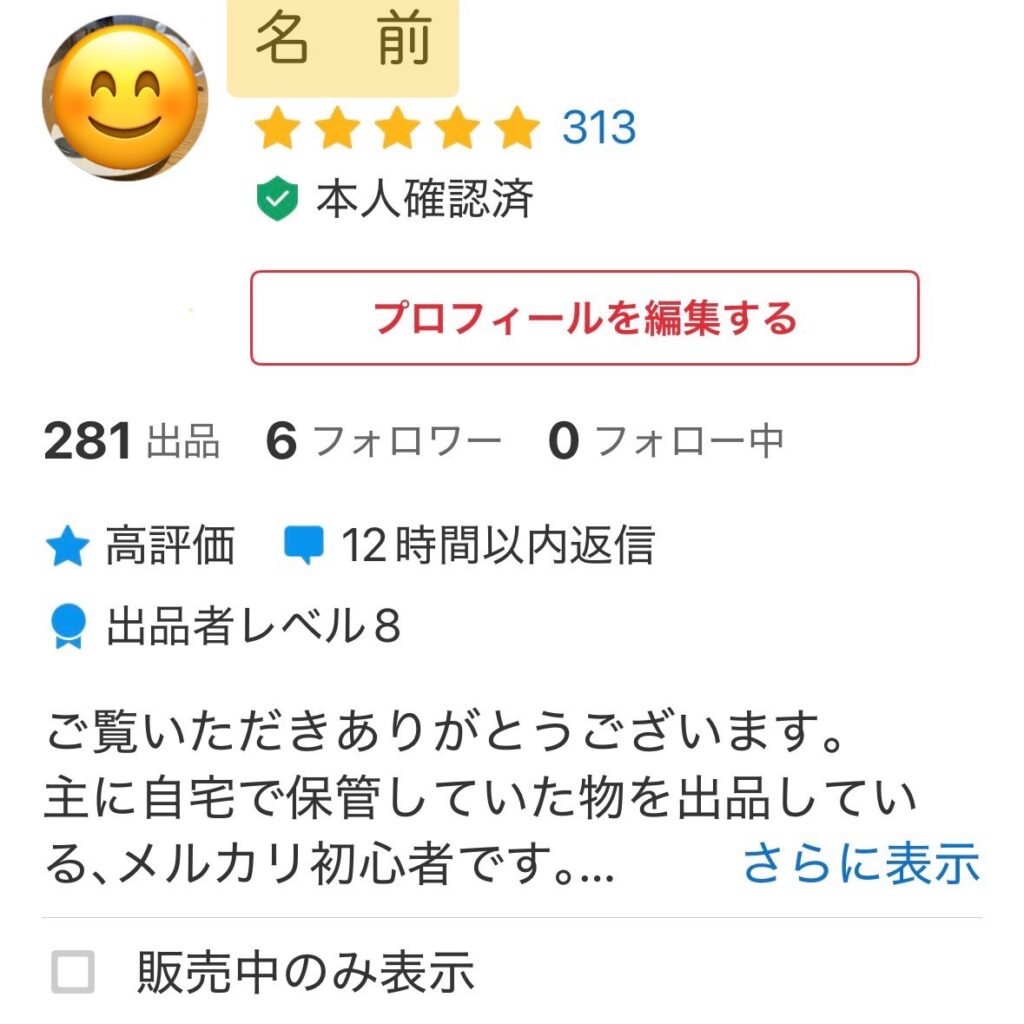

実は、私も2年前から始めたメルカリで、タスクをこなす習慣や、小さな成功体験を経験してきました。

売れたらお金が入るので、ちょっとした達成感も得られるのもポイントです。

どんなふうに活用するかというと、例えば

1日1件だけタスクを完了する

今日はクローゼットを整理する。1日1つ出品する。

できたら自分を褒める

「ずっと気になっていた本棚が整理できた」「1つ出品できた」

小さな成功体験を積む

今日できたことをノートに箇条書きで書いて可視化する。

「丁寧に対応できた」「予定通り発送できた」など、小さな達成感を意識すると、少しずつ「できる」自信が戻ってきます。

メルカリを始めるにあたって、特別なスキルは何も必要ありません。

メルカリ出品の流れ(初心者向け)

- 商品を決める

- 写真を撮る

- 商品説明を書く

- 価格を設定する

- 出品ボタンを押す

- 購入者とやり取り

- 発送する

- 取引完了・感想をもらう

とはいっても・・・「出品するのは怖い」「やり方がわかりにくい」という方は、まず自分で商品を購入して、取引の流れを体験してみる方法もおすすめです。

購入してから手元に届くまでのやり取りを経験することで、出品するときの不安がぐっと減ります。

私も、メルカリに登録してからすぐに出品するのはハードルが高かったので、まずは、単行本を1冊購入しました。

購入してから手元に届くまで、こんな感じで進めていくんだなということがわかったうえに、読みたかった本をお得に購入出来て、一石二鳥。

そこから出品をはじめて、慣れてくると、出品もスムーズにできるようになり、メルカリを始めてから約300点ほど出品することができました。

他人のペースに惑わされず、家にいながら自分の歩幅で暮らしを整え、新しいことを楽しむというのが、私に合っていました!

メルカリのメリットとデメリット

メルカリを出品して思っていたより難しく感じることはありませんでしたが、出品や取引では最低限のルールを自分なりに決めて、作業をしていました。

メルカリをやってみて感じたメリット

自宅で手軽に始められる

スマホで写真を撮って説明を書く、それだけで出品可能。体力や時間に無理なく取り組めます。

家計や暮らしにもプラス

不要なものを整理しつつ、ちょっとしてお小遣いも得られます。

買い物も楽しめる

欲しかったものをお得に手に入れたり、出品者の工夫を感じたりすることで、日常にワクワクが生まれます。

注意したいデメリット

出品や梱包には手間がかかる

最初は出品の操作に戸惑うこともあります。また、梱包や発送に時間を取られます。

売れるまでに時間がかかることも

人気商品でなければ、すぐに売れないことも。焦らず気長に待つことも大事になってきます。

トラブル対応が必要になることも

まれに購入者とのやり取りで困ることがあります。そうならないために、いつも丁寧に対応する心構えが必要です。

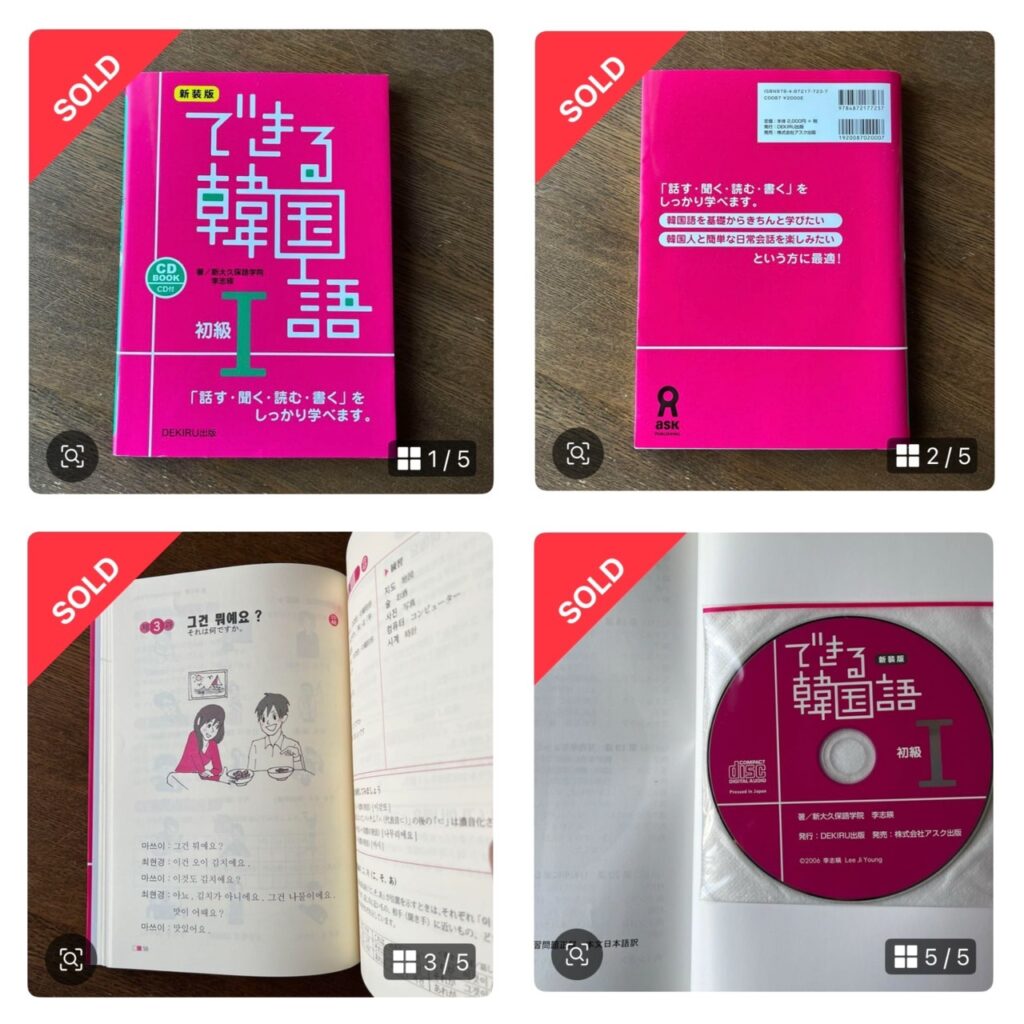

私が実際に出品した韓国語のテキストですが、出品する商品の写真や説明文はなるべく詳細にお知らせすることを心掛けています。

お互いに気持ちよく取り引きを行いたいですね。

スキルアップ術

私がメルカリで約300点の商品を出品して気づいたのは、“出品→梱包→発送”までの手順を自分で管理することで、「自分の力で仕事を回せる」という感覚を取り戻せるということです。

ひとつひとつの作業は小さくても、積み重なることで「仕事ができる」と実感できました。

具体的に、メルカリでの行動が仕事のスキルアップにどう役立つかを整理すると

例1:ライティング系在宅ワークに繋げる

メルカリで商品説明文を書く経験は、文章で人に伝える力の練習にもなります。

「この商品をどう魅力的に伝えるか」を考えることは、ブログ記事作成やライティング系の在宅ワークにそのまま活かせます。

例2:事務・管理系在宅ワークに繋げる

出品から発送までの段取りや在庫管理は、簡単な事務作業の練習にもなります。

細かい確認やスケジュール管理の経験は、クラウドソーシングの軽作業やデータ入力の副業でも役立ちます。

例3:コミュニケーション系在宅ワークに繋げる

購入者とのコメントや値段交渉のやり取りは、オンラインでのやり取りやカスタマー対応の練習になります。

メルカリで得た「相手の気持ちを考えて対応する力」は、チャットサポートやオンライン接客にも応用できます。

この積み重ねが、「自分はまだ成長できる」「まだ何かできる」という感覚を呼び覚ましてくれます。

まとめ:50代独身女性の気持ちがラクになる!自分らしい働き方へ

小さな行動の積み重ねで「できる自分」を取り戻す

今の社会は必ずしも私たちを助けてくれるわけではありません。

努力しても報われにくく、非正規雇用やシングル女性への支援も限られている。

そんな現実の中で、誰かを頼ることすら気が引けてしまうときがあります。

それでも、心を守るための考え方があります。

それは、「誰も助けてくれない」と諦める代わりに、「自分を助ける力を少しずつ育てる」という発想です。

また、時に感じる孤独は“弱さ”ではありません。むしろ、自分の生き方を見つめ直すための静かな時間でもあります。

他人のスピードに合わせなくていい。

50代、独身だからこそ、自分の歩幅で暮らしを整え、心地よく生きる道を選べるのです。

今日から1つだけ、簡単な改善策を試してみましょう

「仕事ができない」と思う日があっても、少しずつ手を動かしてみる。

今日ひとつ資格サイトを覗いてみる、メルカリを始めてみる─そんな小さな一歩が、あなたの未来を少しずつ変えていきます。

動き始めた瞬間から、あなたの時間はもう前に進みはじめています。